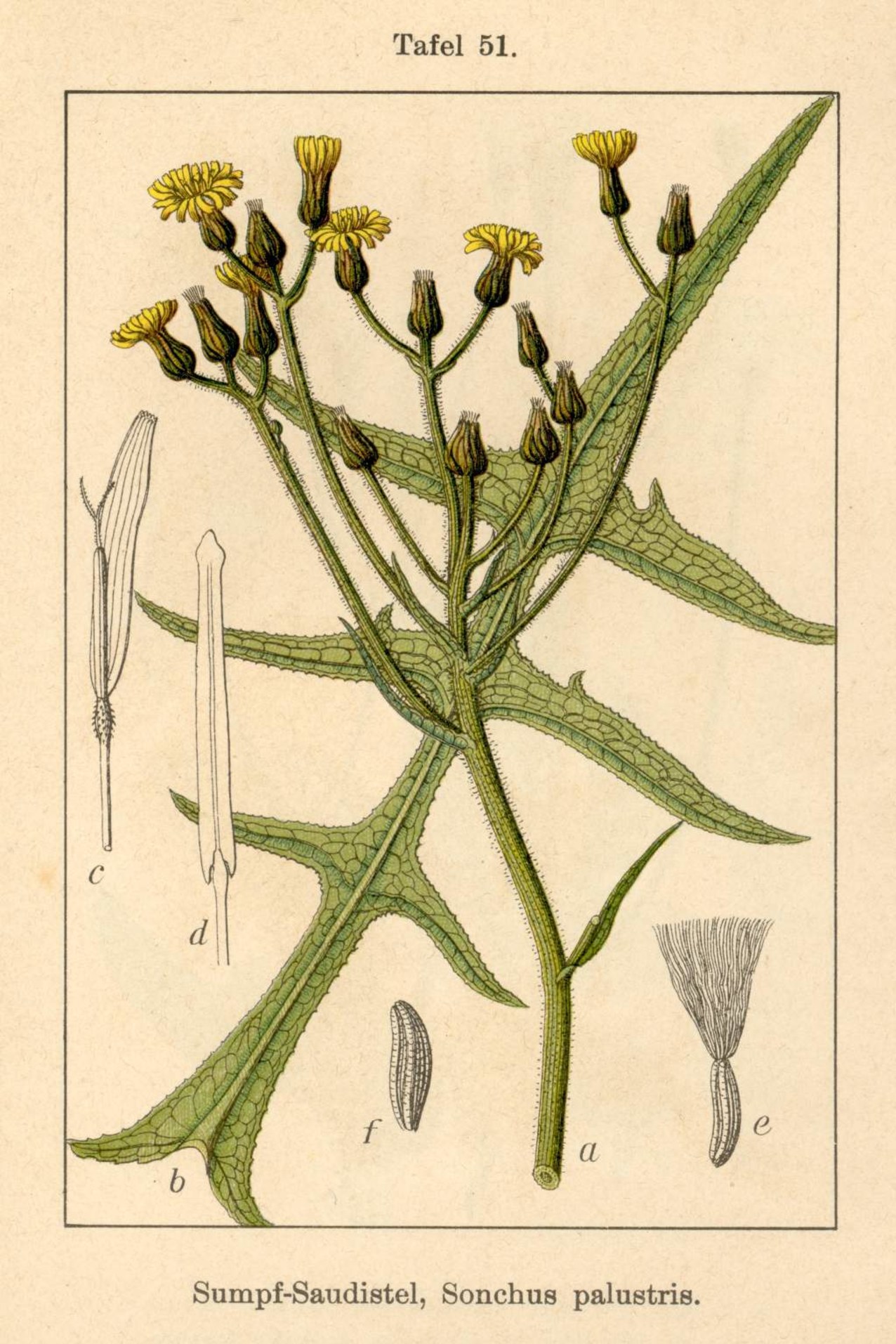

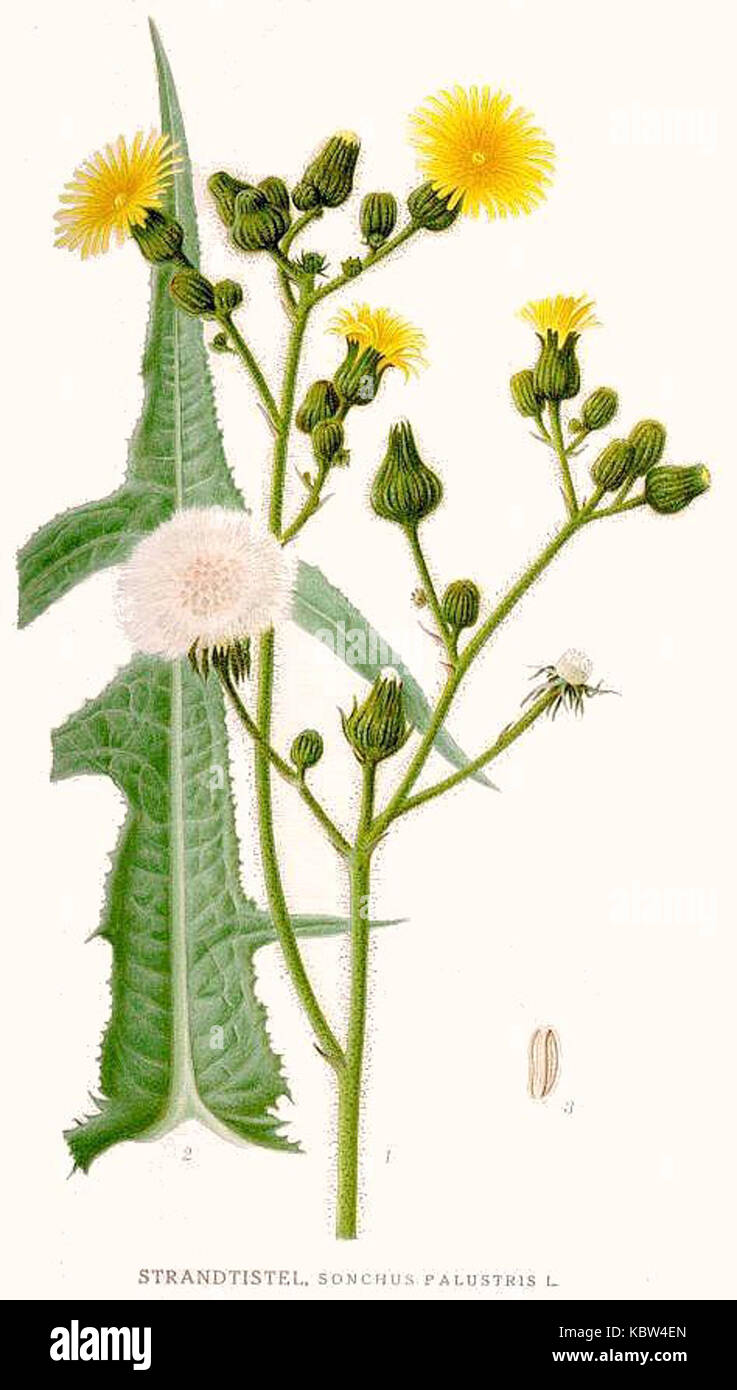

Il grespino di palude (nome scientifico Sonchus palustris L., 1753) è una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae.

Etimologia

Il nome generico (Sonchus) ha probabilmente origine nel periodo classico antico, infatti era usato già ai tempi di Teofrasto e di Plinio (in realtà il vocabolo usato era lievemente diverso: sogchos). L'epiteto specifico (palustris) fa riferimento al suo habitat abituale.

Il binomio scientifico della pianta di questa voce è stato proposto da Carl von Linné (1707 – 1778) biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi, nella pubblicazione "Species Plantarum" del 1753.

Descrizione

Habitus. La forma biologica è emicriptofita scaposa (H scap), ossia sono piante a ciclo biologico perenne, con gemme svernanti al livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve, spesso sono dotate di un asse fiorale eretto e privo di foglie.

Fusto.

- Parte ipogea: la parte sotterranea è un rizoma ingrossato simile a tuberi fusiformi. Le radici sono secondarie da rizoma Dimensione dei tuberi: larghezza 3 – 5 cm; lunghezza 5 – 13 cm.

- Parte epigea: la parte aerea del fusto è eretta, la superficie è liscia, angolosa e glabra; è ramosa nella parte alta (oltre ad essere ghiandolosa). La parte basale può essere legnosa. Queste piante sono alte da 1 a 2 m (possono arrivare fino a 4 m).

Foglie. La disposizione delle foglie è alternata e si dividono in inferiori e cauline. Quelle inferiori hanno una lamina a contorno più o meno da oblungo a lanceolato; il contorno è formato da 2 - 3 copie di grossolani lobi e un lobo terminale acuto; in alcuni casi (ma raramente) le foglie possono avere una doppia dentatura grossolana senza lobi; la consistenza della lamina è coriacea (quasi succulenta); la superficie può presentarsi glaucescente, mentre i bordi possono essere spinulosi. Dimensione delle foglie: larghezza 2 – 15 cm; lunghezza 6 – 40 cm. Larghezza della zona centrale indivisa: 1 – 2 cm. Le foglie cauline superiori sono progressivamente minori (meno lobate e con lamina quasi lineare); possiedono inoltre delle orecchiette basali semiamplessicauli acute è più o meno patenti.

Infiorescenza. Le infiorescenze sono composte da capolini in formazione tipo ombrella (molto regolare) con peduncoli giandolosi (le ghiandole sono nere). I capolini sono formati da un involucro a forma cilindrica composto da 40 - 45 brattee (o squame) disposte in modo embricato su 2 - 4 serie, e con ghiandole nere, all'interno delle quali un ricettacolo fa da base ai fiori tutti ligulati. I capolini spesso sono pauciflori. Le squame esterne hanno una forma lanceolata. Il ricettacolo è nudo, senza pagliette a protezione della base dei fiori. Diametro del capolino: 2 – 4 cm. Dimensione dell'involucro: larghezza 7 – 15 mm; lunghezza 12 – 25 mm.

Fiori. I fiori sono tutti del tipo ligulato (il tipo tubuloso, i fiori del disco, presente nella maggioranza delle Asteraceae, qui è assente), sono tetra-ciclici (ossia sono presenti 4 verticilli: calice – corolla – androceo – gineceo) e pentameri (ogni verticillo ha 5 elementi). I fiori sono ermafroditi e zigomorfi.

- Formula fiorale:

- */x K , [C (5), A (5)], G 2 (infero), achenio

- Calice: i sepali del calice sono ridotti ad una coroncina di squame.

- Corolla: le corolle sono formate da una parte iniziale tubulosa e una ligula terminante con 5 denti; il colore è giallo limone. I tubi sono lunghi più o meno come le ligule. Lunghezza della corolla: 12 – 20 mm.

- Androceo: gli stami sono 5 con filamenti liberi, mentre le antere sono saldate in un manicotto (o tubo) circondante lo stilo. Le antere alla base sono acute. Il polline è tricolporato.

- Gineceo: lo stilo è filiforme con peli sul lato inferiore; gli stigmi dello stilo sono due divergenti e sono gialli. L'ovario è infero uniloculare formato da 2 carpelli.

- Fioritura: da luglio a settembre.

Frutti. I frutti sono degli acheni con pappo. Gli acheni hanno una forma compressa con 5 coste longitudinali per lato, sono ristretti alla base ma non all'apice (sono troncati e senza becco), sono lunghi 3,5 – 4 mm e sono colorati di giallastro. Il pappo è formato da setole semplici e fragili, e la colorazione è bianco sporco. Lunghezza del pappo 7 – 8 mm.

Biologia

- Impollinazione: l'impollinazione avviene tramite insetti (impollinazione entomogama tramite farfalle diurne e notturne).

- Riproduzione: la fecondazione avviene fondamentalmente tramite l'impollinazione dei fiori (vedi sopra).

- Dispersione: i semi (gli acheni) cadendo a terra sono successivamente dispersi soprattutto da insetti tipo formiche (disseminazione mirmecoria). In questo tipo di piante avviene anche un altro tipo di dispersione: zoocoria. Infatti gli uncini delle brattee dell'involucro si agganciano ai peli degli animali di passaggio disperdendo così anche su lunghe distanze i semi della pianta.

Distribuzione e habitat

- Geoelemento: il tipo corologico (area di origine) è Europeo - Caucasico.

- Distribuzione: in Italia è presente molto raramente nella Pianura Padana. Sull'arco alpino è presente in Francia (dipartimenti di Alpes-de-Haute-Provence e Drôme) e in Austria (Länder dell'Austria Inferiore). Sui vari rilievi europei è presente solamente nei monti Carpazi. Fuori dall'Europa si trova in Asia occidentale-settentrionale.

- Habitat: l'habitat tipico sono le paludi, le rive dei ruscelli, le sponde dei fiumi e ambienti acquatici in genere; ma anche nei megaforbieti e nei popolamenti a felci e arbusteti dei luoghi torbosi. Il substrato preferito è calcareo ma anche calcareo/siliceo con pH basico, alti valori nutrizionali del terreno che deve essere bagnato.

- Distribuzione altitudinale: sui rilievi queste piante si possono trovare fino a 400 m s.l.m.; frequentano quindi i seguenti piani vegetazionali: quello collinare e quello planiziale – a livello del mare.

Fitosociologia

Areale alpino

Dal punto di vista fitosociologico alpino la specie appartiene alla seguente comunità vegetale:

- Formazione : delle comunità delle macro- e megaforbie terrestri

- Classe: Filipendulo-Convolvuletea

- Ordine: Convolvuletalia

- Alleanza: Convolvuletalia sepium.

- Ordine: Convolvuletalia

- Classe: Filipendulo-Convolvuletea

- Formazione : delle comunità delle macro- e megaforbie terrestri

Areale italiano

Per l'areale completo italiano Sonchus palustris appartiene alla seguente comunità vegetale:

- Macrotipologia: vegetazione erbacea sinantropica, ruderale e megaforbieti

- Classe: Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepim Géhu & Géhu-Franck, 1987

- Ordine: Loto peduncolati-Filipenduletalia ulmariae Passarge, (1975) 1978

- Alleanza: Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault in Royer et al., 2006

- Ordine: Loto peduncolati-Filipenduletalia ulmariae Passarge, (1975) 1978

- Classe: Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepim Géhu & Géhu-Franck, 1987

- Macrotipologia: vegetazione erbacea sinantropica, ruderale e megaforbieti

Descrizione. L'alleanza Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae è relativa alle comunità dei piani e delle colline di megaforbie caratterizzate dall'assenza di specie acidofile (vegetazione neutrobasifila). I terreni devono essere saturi d'acqua per gran parte dell'anno. Questa cenosi si sviluppa ai margini di boschi di Alnionin canae, nelle radure e lungo le strade.

Specie presenti nell'associazione: Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Eupatorium cannabinum, Sonchus palustris, Euphorbia palustris, Althaea officinalis, Scirpus sylvaticus, Equisetum telmateja, Myosotis scorpioides, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum, Juncus acutiflorus, Galium uliginosum, e Geum rivale.

Tassonomia

La famiglia di appartenenza di questa voce (Asteraceae o Compositae, nomen conservandum) probabilmente originaria del Sud America, è la più numerosa del mondo vegetale, comprende oltre 23.000 specie distribuite su 1.535 generi, oppure 22.750 specie e 1.530 generi secondo altre fonti (una delle checklist più aggiornata elenca fino a 1.679 generi). La famiglia attualmente (2021) è divisa in 16 sottofamiglie.

Filogenesi

Il genere di questa voce appartiene alla sottotribù Hyoseridinae della tribù Cichorieae (unica tribù della sottofamiglia Cichorioideae). In base ai dati filogenetici la sottofamiglia Cichorioideae è il terz'ultimo gruppo che si è separato dal nucleo delle Asteraceae (gli ultimi due sono Corymbioideae e Asteroideae). La sottotribù Hyoseridinae fa parte del "quarto" clade della tribù; in questo clade è in posizione "basale" vicina alla sottotribù Lactucinae.

Il genere Sonchus insieme ai generi Launaea, Hyoseris, Reichardia e Aposeris formano un gruppo fortemente monofiletico (e formano la sottotribù Hyoseridinae). In questo gruppo Sonchus, da un punto di vista filogenetico, si trova nel "core" della sottotribù e risulta “fratello” del genere Launaea.

La circoscrizione di questo genere è ancora in via di definizione. Il genere come è composto attualmente si presenta molto polifiletico (ma anche parafiletico) e sono necessari ulteriori studi per ri-circoscrivere il genere. Secondo uno studio il gruppo Sonchus s.l. si suddivide in 6 cladi. La specie di questa voce attualmente è descritta all'interno del subg. Origosonchus.

I caratteri distintivi per la specie di questa voce sono:

- il ciclo biologico è perenne (l'altezza massima è di 40 dm);

- la radice è tuberosa con un diametro di 4 - 5 cm;

- le auricole delle foglie hanno delle forme variabili da lanceolate a lanceolato-lineari;

- le brattee involucrali sono in numero di 40 - 45;

- le ligule delle corolle sono lunghe come i tubi corallini;

- gli stigmi sono colorati di giallo;

- gli acheni sono alti 3,5 - 4 mm e sono tubercolati tra le coste.

Il numero cromosomico di S. palustris è: 2n = 18 e 54.

Specie simili

Nell'ambito del genere Sonchus le seguenti specie (che vivono sull'arco alpino) possono essere confuse fra di loro:

- Sonchus arvensis: le piante, perenni, sono alte 5 - 15 dm; le radici non sono tuberose; i fusti sono poco ramosi con foglie cauline provviste di orecchiette cordate; le ghiandole dell'involucro e del peduncolo sono gialle; gli stigmi sono gialli; gli acheni hanno 5 coste per faccia e sono lunghi 2,5 - 3,5 mm.

- Sonchus asper: le piante sono annue; i fusti sono molto ramosi con foglie lucide e spinose; gli stigmi sono verde-olivacei; gli acheni sono lisci con tre coste per faccia.

- Sonchus oleraceus: le piante sono annue; i fusti sono molto ramosi con foglie opache e lisce; le foglie variano da intere a lobate; la base fogliare è tronca o ovata; gli stigmi sono verde-olivacei; gli acheni sono spinulosi sulle tre coste per faccia.

- Sonchus palustris: le piante sono perenni e sono alte 10 - 20 dm; i fusti sono poco ramosi con foglie cauline provviste di orecchiette acute; le ghiandole dell'involucro e del peduncolo sono nere; gli stigmi sono gialli; gli acheni hanno 5 coste per faccia e sono lunghi meno di 3,5 mm.

Sinonimi

Questa entità ha avuto nel tempo diverse nomenclature. L'elenco seguente indica alcuni tra i sinonimi più frequenti:

- Hieracium palustre E.H.L.Krause

- Sonchidium palustre Pomel

- Sonchoseris palustris Fourr.

- Sonchus maritimus Echeand. ex Loscos & J.Pardo

- Sonchus paludosus Gueldenst. ex Ledeb.

- Sonchus sagittatus Moench

- Sonchus sespedalis Gilib.

Altre notizie

Il grespino di palude in altre lingue è chiamato nei seguenti modi:

- (DE) Sumpf-Gänsedistel

- (FR) Laiteron des marais

- (EN) Marsh Sowthistle

Note

Bibliografia

- Kadereit J.W. & Jeffrey C., The Families and Genera of Vascular Plants, Volume VIII. Asterales., Berlin, Heidelberg, 2007.

- V.A. Funk, A. Susanna, T.F. Steussy & R.J. Bayer, Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae, Vienna, International Association for Plant Taxonomy (IAPT), 2009.

- Judd S.W. et al, Botanica Sistematica - Un approccio filogenetico, Padova, Piccin Nuova Libraria, 2007, ISBN 978-88-299-1824-9.

- Strasburger E, Trattato di Botanica. Volume secondo, Roma, Antonio Delfino Editore, 2007, ISBN 88-7287-344-4.

- Sandro Pignatti, Flora d'Italia., Bologna, Edagricole, 1982, ISBN 88-506-2449-2.

- Sandro Pignatti, Flora d'Italia. Seconda edizione., Bologna, Edagricole, 2018.

- F.Conti, G. Abbate, A.Alessandrini, C.Blasi, An annotated checklist of the Italian Vascular Flora, Roma, Palombi Editore, 2005, ISBN 88-7621-458-5.

- Alfonso Susanna et al., The classification of the Compositae: A tribute to Vicki Ann Funk (1947–2019, in Taxon, vol. 69, n. 4, 2020, pp. 807-814.

- D.Aeschimann, K.Lauber, D.M.Moser, J-P. Theurillat, Flora Alpina., Bologna, Zanichelli, 2004.

- Giacomo Nicolini, Enciclopedia Botanica Motta., Milano, Federico Motta Editore., 1960.

- Seung-Chul Kim. Lee Chunghee, Jose´ A. Mejias, Phylogenetic analysis of chloroplast DNA matK gene and ITS of nrDNA sequences reveals polyphyly of the genus Sonchus and new relationships among the subtribe Sonchinae (Asteraceae: Cichorieae) (PDF), in Molecular Phylogenetics and Evolution 44 (2007) 578–597. URL consultato il 13 gennaio 2022 (archiviato dall'url originale il 24 gennaio 2013).

Altri progetti

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sonchus palustris

- Wikispecies contiene informazioni su Sonchus palustris

Collegamenti esterni

- Sonchus palustris eFloras Database

- http://compositae.landcareresearch.co.nz/default.aspx?Page=NameDetails&TabNum=0&NameId=af8ad7bd-e3de-4a85-bc86-380aede7ba79 Global Compositae Checklist Database

- Sonchus palustris IPNI Database

- Sonchus palustris EURO MED - PlantBase Checklist Database